欢迎进入飞诺美网站!

24小时热线电话:400-606-8099

24小时热线电话:400-606-8099

欢迎进入飞诺美网站!

24小时热线电话:400-606-8099

24小时热线电话:400-606-8099

色谱术语概念知多少?

色谱术语概念知多少? 更新时间:2025-10-25

更新时间:2025-10-25 点击次数:544

点击次数:544

在色谱分析领域,色谱柱如同精密仪器的 “心脏”,而塔板数、分离度、拖尾因子等参数则是评估其性能的核心指标。这些参数不仅直接决定实验数据的准确性与可靠性,更影响分析结果的科学性与有效性。接下来,我们将从 “基础原理→核心性能→分离效果→方法验证” 的逻辑出发,重新认识这些关键参数。

色谱分离的基础原理:从 “平衡” 到 “扩散”

要理解色谱柱的性能,首先需掌握分离过程中的核心原理——理论塔板模型与扩散现象,这是后续所有参数的逻辑起点。

1 理论塔板高度(H)

理论塔板模型是色谱分离的核心模型概念,指分析物在流动相和固定相之间完成一次分配平衡过程的假想区域(即分析物在该区域内实现流动相和固定相的一次平衡)。衡量理论塔板的关键指标是 “理论塔板高度(HETP,简称 H)”,代表每个理论塔板所需的色谱柱长度。H 值越低,单位长度色谱柱的理论塔板数越多,分离效率越高——这就像 “把任务拆分成更多小步骤,每步完成得越细致,整体效率越高”。

2 涡流扩散(又称多径效应)

涡流扩散是影响分离效率的 “负面因素”,指分子在色谱柱内垂直于流动方向的扩散,既包括颗粒间隙空间内的扩散,也涵盖颗粒内部的横向运动。若涡流扩散严重,不同分子会因运动路径差异导致洗脱时间混乱,进而造成相邻色谱峰重叠,直接影响定性(判断物质种类)和定量(计算物质含量)分析的准确性。

3 纵向扩散(又称分子扩散)

纵向扩散是分子沿色谱柱轴向(流动方向)的扩散,本质是分子热运动的结果,与固定相粒径无关,仅与流动相流动的平行表面相关。其影响程度与流动相线速度成反比:流速越高,分子在柱内停留时间越短,纵向扩散越弱(可忽略);流速过低则纵向扩散加剧,导致峰展宽、分离效率下降。实际实验中,可通过调整流速平衡纵向扩散的影响。

分析系统核心性能:色谱柱柱效与灵敏度

在基础原理之上,色谱柱柱效和灵敏度是直接衡量色谱柱 “分离能力” 与 “检测能力” 的核心参数,决定了色谱柱能否高效、精准地分析样品。

1色谱柱柱效(N)

色谱柱柱效(又称理论塔板数 N)是衡量色谱峰尖锐度、反映分离有效性的关键指标。其核心逻辑是:峰越尖锐,说明分子洗脱越集中,分离效率越高。常用计算公式如下:通常,N为理论塔板数;a 是常数,具体取决于所用方法;tR为色谱峰保留时间,W为特定峰高处的峰宽。

应的常数值为5.54,使用半峰宽是为了避免基线处的干扰。

2灵敏度(Sensitivity)

灵敏度是色谱检测系统(含色谱柱、检测器、数据处理系统)的综合性能指标,体现对低浓度样品的响应能力,本质是 “色谱信号(峰面积、峰高)对样品量的响应效率”。高灵敏度的价值在于:能在极微量分析物存在时产生显著信号,实现痕量物质(如环境中微量污染物、药品中微量杂质)的检测,广泛应用于环境监测、药物残留分析等领域。

灵敏度的衡量标准

灵敏度可通过 “信噪比(S/N)”“检测限(LOD)”“定量限(LOQ)” 量化:

• 检测限(Limit of Detection, LOD):指 “能可靠判断有目标物质存在” 的最低浓度/量,常用基线噪声水平的 3 倍计算(即 “能看出有东西” 的最低值);

• 定量限(Limit of Quantitation, LOQ):指 “能重复、准确计算目标物质含量” 的最低浓度,常用基线噪声水平的 10 倍计算(需高于 LOD,避免低浓度下积分峰的结果波动)。除基线噪声 10 倍外,也可定义为能满足一定精密度要求(如 RSD ≤ 20%)的最低浓度。

分离效果的关键评估:分离度、峰谷比与峰形

当色谱柱具备基础性能后,还需通过分离度、峰谷比、拖尾因子/峰不对称性因子判断 分离是否彻底以及峰形是否合格,这是确保分析结果可靠的一道防线。

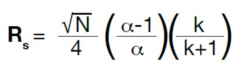

1分离度(R)

分离度是衡量相邻两峰在基线处分离程度的核心指标,同时关联 “色谱柱柱效(N)” 和 “选择性(分子与固定相的作用差异)”,是判断分离是否成功的 “金标准”。

用 “跑道赛跑” 类比:色谱柱是跑道,不同分子是运动员,分离度就是 “判断运动员是否彻底拉开距离冲线” 的指标 ——

• 若两分子 “勾肩搭背” 一起冲线(色谱峰重叠),分离度小,说明 “未能有效分离”;

• 若两分子前后脚拉开明显距离(色谱峰完全分开),分离度大,说明 “分离效果良好”。

在影响分离度的因素中,选择性的作用最大:通过改变固定相种类(如从 C18 柱换为苯基柱)调整分子与固定相的作用差异,能最大幅度提升分离度;而减小固定相粒径仅能改善色谱柱柱效(N),对分离度的提升幅度有限。

2峰谷比

峰谷比是直观判断相邻峰分离程度的 “辅助指标”,尤其适用于复杂样品(如中药成分、环境污染物)的分析,核心是通过 “峰高与谷深的比值” 反映目标峰与干扰峰的区分度。

峰谷比的计算方式为:目标峰的峰高(从基线到峰顶的垂直距离)与该峰和相邻峰之间谷底的谷深(从基线到谷底的垂直距离)的比值(谷底需为两峰间的最低点)。通常,若峰谷比<1.5,说明两峰分离不完全;若<1,则峰重叠严重,需优化色谱条件(如调整流动相比例、柱温),实际实验中,峰谷比标准需结合分析目的调整(如常规分析≥1.5,杂质检测等严格场景需≥2.0)。

3拖尾因子(Tf)与峰不对称性因子(As)

峰形的对称性直接影响定量分析准确性,拖尾因子和峰不对称性因子是衡量峰形的两个关键参数,前者侧重 “整体对称度”,后者侧重 “细节偏离度”。

(1)拖尾因子(Tailing Factor, Tf)

拖尾因子是量化色谱峰对称程度的核心指标,理想峰的拖尾因子为 1(完全对称)。

计算方式:从峰顶点作垂直于基线的垂线,在峰高 5% 处作平行于基线的直线(避免基线噪音干扰),直线与峰两边的交点将其分为两段(d1:垂线到峰前沿的水平距离;d2:垂线到峰后沿的水平距离),W0.05是 5% 峰高处的峰宽,即W0.05= d1+ d2。拖尾因子T= W0.05/2d1=(d1+d2)/2d1。

• 合格范围:常规要求 0.95 ≤ Tf ≤ 1.05(部分标准放宽至 0.9-1.2);

在方法开发中,通常将拖尾因子控制在合理范围内(如 0.95 - 1.05),以满足分析方法的验证要求。

(2)峰不对称性因子

(Peak Asymmetry Factor, As)

峰不对称性因子是对峰形偏离的 “细致补充”,与拖尾因子原理相通但计算角度不同:取峰高 10% 处峰后沿到垂线的水平距离(B)与峰前沿到垂线的水平距离(A)的比值。使用10% 峰高处的数值是为了避免基线干扰。

• 峰形判断:As>1 为拖尾峰(峰后沿宽),As<1 为前延峰(峰前沿宽);

通过As可深入分析固定相与分析物的相互作用(如吸附差异),为优化分离条件提供细节依据。

方法验证的核心:重复性、精密度与准确性

当色谱柱性能、分离效果合格后,需通过重复性、精密度以及准确性验证分析方法的稳定性与可靠性,这是方法可推广、数据可信的基础。

重复性聚焦分析方法或分析系统性能稳定,通过多次进样同一标准样品,观察保留时间、峰面积等参数波动:波动越小,重复性越好,能确保分析方法在不同批次、时间保持稳定分离,为数据可靠 “兜底”。

精密度是更全面的方法稳定性指标,衡量重复试验数据的一致性,通过不同条件验证数据精密度:同一设备、人员多次进样,验证进样系统稳定;同天同实验室同条件多次分析,验证短时间方法稳定;同实验室不同人员、设备、时间分析,验证操作等差异影响;不同实验室不同人员、设备分析,验证方法跨实验室可转移。

准确性与精密度相辅相成,核心是分析结果与已知真实值的一致性(如标准品检测中,测得浓度与真实浓度偏差越小越准确)。用 “打靶” 类比:精密度是 “子弹落点集中程度”,准确性是 “落点与靶心(真实值)距离”,优质方法需同时满足高精密度和高准确性,既保证数据稳定,又贴合真实。

总结:参数联动,优化分析结果

上述参数并非孤立存在,而是相互关联、相互影响:

• 理论塔板高度(H)和色谱柱柱效(N)决定“分离效率基础”;

• 灵敏度决定 “检测低浓度物质的能力”;

• 分离度、峰谷比、拖尾因子/峰不对称性因子确保 “分离彻底、峰形合格”;

• 重复性、精密度与准确性保障 “方法稳定、结果可靠”。

在实际实验中,可通过调整流速(优化纵向扩散)、更换固定相(提升选择性)、控制柱温(改善峰形)等方式,联动优化这些参数,最终提升分析结果的准确性与重复性。